NaBaum: Nachhaltige Baumschulwirtschaft Schleswig-Holstein

Hintergrund

Der Klimawandel schreitet immer schneller voran, auch Baumschulen spielen dabei eine Rolle und können einen wichtigen Beitrag leisten, um ihn zu verlangsamen. Die Baumschulbranche spielt eine Schlüsselrolle im ökologischen Gleichgewicht. Da Gehölze erheblich zur CO2-Bindung und zur Verbesserung des Ökosystems beitragen. Zugleich ist die Produktion von Baumschulpflanzen ressourcenintensiv und steht damit unter wachsendem Druck, nachhaltiger zu werden.

Ziel des Projektes

Im Projektverlauf sollen nachhaltige sowie innovative Techniken und Verfahren für Gehölzkulturen praxisnah getestet und mit den derzeitigen Standardverfahren verglichen werden. Gleichzeitig werden wissenschaftliche Erkenntnisse zur nachhaltigen Baumschulwirtschaft gesammelt, geprüft und deren Praxistauglichkeit getestet. Nach erfolgreicher Prüfung der Methoden unterstützt die LKSH die Implementierung dieser in die Baumschulpraxis, während sie den Wissenstransfer durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit fördert.

Projektthemen sind u.a.

- Nachhaltiger Pflanzenschutz

- Torfreduzierte Substrate

- Wassersparende Bewässerungssysteme

- Einsparung von Dünger

Die Laufzeit des Projektes ist von 05.2024 bis 06.2028.

Modell- und Demonstrationsvorhaben ToSBa: Projekt zur Praxiseinführung von torfreduzierten Substraten in Baumschulen

Der vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) bis 2030 geforderte weitestgehende Verzicht auf Torf im Erwerbsgartenbau stellt für die Produktion von Gehölzen in Töpfen (Containerkulturen) eine große Herausforderung dar. Hobbyerden sollen zudem bereits bis 2026 torffrei werden.

Das Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) zur Praxiseinführung torfreduzierter Substrate in Baumschulen (ToSBa) hat vier Jahre lang zehn Baumschulen in den Regionen Ammerland und Pinneberg auf ihren Wegen zu weniger Torf begleitet und sie intensiv bei der Substratumstellung unterstützt.

Die vielen positiven Erfahrungen und wertvollen Erkenntnisse, die in den Demonstrationsbetrieben gewonnen werden konnten, haben erheblich dazu beigetragen, Hemmschwellen und Vorbehalte gegenüber Torfersatz in der gesamten Baumschulbranche abzubauen und viele Betriebe dazu motiviert, sich mit der Thematik zu beschäftigen.

In dieser Infobroschüre haben wir die wichtigsten Ergebnisse aus unseren Demobetrieben zusammengestellt.

Es wurde aber im Verlauf des Projektes auch deutlich, dass es auf dem Weg zur torffreien Produktion noch viele Hürden zu beseitigen gilt und besonders in den Bereichen Substratphysik, Nährstoff- und Bewässerungsmanagement noch einiges an Problemen zu lösen ist, um das Kulturrisiko für die Baumschulen zu verringern und die Wirtschaftlichkeit der Produktion sicherzustellen.

Hendrik Averdieck, Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (Abteilung Gartenbau)

Verbundvorhaben ToPGa: Entwicklung und Bewertung von torfreduzierten Produktionssystemen im Gartenbau

Teilvorhaben 6: Eignung von Torfersatzstoffen in Baumschulen

Der Forschungsverbund zur Entwicklung und Bewertung von torfreduzierten Produktionssystemen im Gartenbau, kurz ToPGa, hat seine Arbeit aufgenommen. In dem vom BMEL geförderten Verbundprojekt bündeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sieben Institutionen ihre Kompetenzen. Ziel ist es, den Sparten des Gartenbaus fachliche Lösungen anzubieten, um den ökologisch dringenden Umstieg auf torfreduzierte und torffreie Substrate zu erleichtern.

Die Projektpartner wollen die Wirkung des Einsatzes torfreduzierter Substrate möglichst ganzheitlich und unter Einbezug aller Sparten des Gartenbaus untersuchen.

Das Julius Kühn-Institut (JKI) koordiniert den ToPGa-Verbund, der sich in neun Teilvorhaben untergliedert.

Projektdurchführung:

Forschende aus unterschiedlichen Fachgebieten arbeiten hierzu zusammen, um die verschiedenen Problemfelder des Einsatzes torfreduzierter Substrate zu bearbeiten und im gegenseitigen Informationsaustausch fachübergreifende, aufeinander aufbauende Lösungsansätze zu entwickeln.

Die LKSH übernimmt im Gartenbauzentrum in Ellerhoop, zusammen mit der LK Niedersachsen, die Bearbeitung des Themenfeldes:

- Gärreste als potenzielle Torfersatzstoffe in der Baumschule

Im Mittelpunkt dieses Arbeitspaketes stehen Untersuchungen zu den Eigenschaften von regional verfügbaren, separierten Gärresten sowie deren Eignung als Substratausgangsstoff bei der Kultur von Baumschulgehölzen im Container, wobei in Ellerhoop die für die Anbauregion Pinneberg typischen Kulturen Rosen und laubabwerfende Gehölze betrachtet werden.

Zum Vergrößern bitte klicken!

Foto: Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Foto: Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Ergebnisse 2022

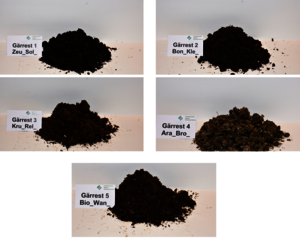

Im Versuchsjahr 2022 wurden 5 Gärprodukte aus unterschiedlichen Biogasanlagen auf ihre potenzielle Eignung als Torfersatzstoff getestet. Es wurden größtenteils frisch separierte Gärreste für den Versuch eingesetzt, jedoch war auch ein getrocknetes Gärprodukt zwischen den zu testenden Kandidaten.

Die Torfsubstitution durch die vorhandenen Gärprodukte erfolgte in einem Umfang von 25 Vol.%. Die teilweise sehr hohen Gehalte an Phosphor und Kalium in den Gärresten, wurden bei einer Düngungsvariante durch Einzelnährstoffe berücksichtigt und dem Nährstoffbedarf der Pflanzen angerechnet.

Endes des Jahres fand eine Herbsttopfung mit Rosen statt. Hierbei wurden wieder 5 Gärprodukte aus unterschiedlichen Biogasanlagen verwendet und mit einer Aufwandmenge von 25 Vol.% zum Torf beigemischt. Außerdem wurde eine weitere Substratvariante getestet. Dem Torf-Gärrest Substrat wurden 10 Vol.% Pflanzenkohle zugefügt, diese sollten dazu dienen die hohen Salzfrachten der Gärprodukte abzupuffern.

Versuch 2023

Im Jahr 2023 wurden ebenfalls Kulturversuche mit Gärprodukten durchgeführt. Zu den 25 Vol.% Gärrest kamen in vielen Varianten noch 10 Vol.% Pflanzenkohle. Bei einigen Substraten wurden unter anderem noch Holzfasern in Höhe von 20 Vol.% beigemischt. Dies macht am Ende eine Torfsubstituierung von 55 Vol.%. Auch 2023 wurde eine Variante mit Einzelnährstoffdüngung untersucht.

Fazit aus den Versuchsjahren 2022 und 2023

Es konnten keine Wachstumsunterschiede in Abhängigkeit von der Düngestrategie (Vollbevorratung mit Depotdüngern oder Einzelnährstoffe) festgestellt werden, was im Hinblick auf steigende Düngerpreise zu einer Kostenersparnis führen kann.

Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Kulturversuche haben gezeigt, dass die chemischen Eigenschaften der Gärreste von Charge zu Charge stark schwanken können und somit auch die Wachstums- und Qualitätsergebnisse der Versuchspflanzen. Ohne eine umfangreiche Analyse sollten frische Gärreste zurzeit nicht bedenkenlos als Torfersatzstoff verwendet werden. Selbst wenn die Analysewerte, wie pH-Wert oder Nährstoffgehalt, nicht weit außerhalb des Normalbereiches liegen, könnten Schadstoffe wie z.B. Herbizid Rückstände in den Gärresten vorhanden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Erkenntnisse noch zu gering, um eine pauschale Empfehlung für Gärreste als Torfersatzstoff auszusprechen.

Weitere Infos:

Projektleitung und Koordination

Projektdurchführung

Weniger Torf in Baumschulen – Start des neuen Praxisprojektes ToSBa

Das Modell- und Demonstrationsvorhaben „Praxiseinführung von torfreduzierten Substraten in Baumschulen“ (ToSBa) stellt sich der Frage: „Wie können unter Praxisbedingungen hochwertige Containergehölze auch in stark torfreduzierten Substraten erzeugt werden? “ Die Landwirtschaftskammern Schleswig-Holstein und Niedersachsen unterstützen dazu 10 Modellbetriebe über drei Vegetationsperioden bei der Umstellung ihrer Substrate.

Reduktion des Torfanteils in gärtnerischen Erden

Torf ist eine endliche Ressource und bei seinem Abbau werden klimaschädliche Gase freigesetzt. Zu den von der Bundesregierung im Klimaschutzplan 2050 festgehaltenen Zielen und Maßnahmen gehört daher eine deutliche Reduktion des Torfanteils in gärtnerischen Erden. Auch in deutschen Baumschulen ist vielmals noch Torf Hauptbestandteil der verwendeten Substrate für Containergehölze. Doch die Erfahrungen aus den bisher durchgeführten umfangreichen Versuchen zum Torfersatz zeigen, dass eine deutliche Torfreduzierung für eine Mehrzahl der Baumschulkulturen durchaus möglich ist und nicht zu einer Qualitätsminderung der produzierten Pflanzen führt.

Das Modell- und Demonstrationsvorhaben ToSBa

Das Modell- und Demonstrationsvorhaben ToSBa soll die Praxistauglichkeit stark torfreduzierter Substrate unter Beweis stellen. Das erklärte Ziel: mindestens 50 % Torfersatz am Ende der Projektlaufzeit - gerne mehr! Hierzu werden in zwei für die Baumschulbranche Deutschlands bedeutenden Anbauregionen – Pinneberg (SH) und Ammerland (NI) – insgesamt 10 Modellbetriebe einbezogen. Die Betriebe sollen einen guten Querschnitt durch die national vertretenen Kulturen und Betriebsstrukturen bilden. In den beiden Modellregionen werden Regionalkoordinatoren eingesetzt, die die Betriebe intensiv beraten und die Substratumstellung engmaschig begleiten. Die Gesamtkoordination des Vorhabens übernimmt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen an der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Bad Zwischenahn-Rostrup.

Erkenntnisse gehen gleich in die Praxis über

Die im Vorhaben gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen werden immer zeitnah in der Fachpresse, auf Vorträgen und Feldtagen veröffentlicht und diskutiert. Interessierte Gärtner sind außerdem stets eingeladen, den teilnehmenden Betrieben einmal über die Schultern zu schauen. So sollen anderen Baumschulen deutschlandweit die Berührungsängste mit torfreduzierten Substraten genommen werden.

Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

ToSBa-Baumschultag am 20. September 2023 in der Baumschule Johannes Clasen

Fünf Baumschulen aus der Modelregion Pinneberger Baumschulland sind im Projekt ToSBa dabei

Das Modell- und Demonstrationsvorhaben zur Praxiseinführung von torfreduzierten Substraten in Baumschulen, kurz ToSBa, hat die zehn Demonstrationsbetriebe für die zwei Modellregionen festgelegt, die sich der Herausforderung stellen, torfreduzierte Substrate in einigen ausgewählten Kulturen zu etablieren und bis zum Projektende 2024 nur noch maximal 50% Torf in den Kultursubstraten einzusetzen.

Das Interesse der Baumschulen am Thema Torfreduktion ist groß. Es gingen einige Bewerbungen auf die Ausschreibung im Bundesanzeiger für das Projekt ToSBa ein, für die wir uns besonders bedanken möchten!

Der Einsatz alternativer Substratausgangsstoffe birgt für die Betriebe einige Kulturrisiken, Veränderungen in den jahrelang bestehenden und fein abgestimmten Kulturabläufen sowie häufig steigende Produktionskosten. Auch der Aufwand, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und Neuerungen anzugehen, ist beachtlich. Die Umstellung auf torfreduzierte Substrate kann aber auch einige Vorteile mit sich bringen. Neben dem Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen können die bestehenden Substrate weiter optimiert werden und die Baumschulen können sich auf die veränderten Anforderungen aus Politik und Handel optimal und frühzeitig vorbereiten.

Das ToSBa-Team für die Modelregion Pinneberger Baumschulland freut sich auf die Zusammenarbeit mit fünf Demonstrationsbetrieben. Die Regionalkoordinatoren Hendrik Averdieck und Thorsten Ufer haben bereits ganz individuelle Strategien zur Torfreduktion mit den unterschiedlichen Betrieben und deren Substratlieferanten für das erste Projektjahr entwickelt, wobei folgende Baumschulen dabei sind:

- Im Betrieb Heinz Clasen Container-Baumschulen GmbH aus Tangstedt liegt das Hauptaugen-merk des Projektes auf der Produktion von Heidelbeeren, der Hauptkultur dieser Baumschule, und darauf, wie die auf eine saure Bodenreaktion spezialisierten Heidelbeeren auf torfreduzierte Substrate reagieren. Im ersten Projektjahr wird der Torfanteil des Substrats, der standardmäßig bei 60 % liegt, zunächst auf 50 % reduziert.

- Die Baumschule Johannes Clasen aus Rellingen ist ein reiner Containerbetrieb mit den Hauptkulturen Alleebäume, Heckenpflanzen und Obstgehölze. Bei Hainbuchen, Liguster und Thuja möchte der Betrieb im ersten Projektjahr den Anteil an alternativen Substrat-ausgangsstoffen in seinem Substrat von aktuell 25 % weiter auf ca. 50 % erhöhen, wobei gleich zwei verschiedene Komposte zum Einsatz kommen.

- Die Baumschule Heydorn Söhne GmbH & Co. KG aus Klein Nordende produziert ein sehr breites Sortiment an Heckenpflanzen, Laubgehölze und Sträuchern, die gegenwärtig noch in einem reinen Torfsubstrat kultiviert werden. Für ToSBa werden im ersten Jahr Johannis-beeren und Hainbuchen in einem Substrat mit 15 % Holzfaser als Torfersatzstoff angebaut.

- Kordes Jungpflanzen aus Bilsen produziert jährlich mehr als 3 Mio. Jungpflanzen. Hier wird bereits mit einem Standardsubstrat aus 40 % Torf und 60 % alternativen Substratausgangs-stoffen, wie Holzfaser und Kokos, gearbeitet. Im ersten Projektjahr 2021 wird der Torfanteil im Substrat um weitere 10 %-Punkte auf 30 % reduziert.

- Die Rosenbaumschule W. Kordes Söhne GmbH & Co. KG aus Klein Offenseth-Sparrieshoop züchtet und kultiviert Garten-, Schnitt- und Topf-Rosen. Bei verschiedenen Gartenrosen im 5 Liter Container wird der Torfanteil im Substrat von derzeit 80 % auf 50 % reduziert. Als alternative Substratausgangsstoffe sollen dazu vor allem Holzfaser und Kompost zum Einsatz kommen.

In Kürze sollen hier die teilnehmenden Demonstrationsbetriebe noch detaillierter vorgestellt werden. Später werden Sie hier auch erste Erkenntnisse und Beobachtungen aus dem Projekt ToSBa finden.

Ansprechpartner

BonaRes (Modul A): ORDIAmur - Overcoming Replant Disease by an Integrated Approach (Überwindung der Nachbaukrankheit mithilfe eines integrierten Ansatzes)

Die Nachbaukrankheit bei Apfel ist, wie für andere Pflanzenarten, lange bekannt, aber ein wissenschaftlich nicht verstandenes Phänomen: Beim wiederholten Nachbau verliert der Boden seine Fähigkeit, Pflanzen gleicher Art als Substrat zu dienen und gleichbleibend hohe Erträge zu ermöglichen. Die Nachbaukrankheit bleibt, wenn der erkrankte Boden nicht desinfiziert wird, 20 bis 30 Jahre erhalten. Die Desinfektionsmethoden beruhen auf thermischen und chemischen Verfahren, welche aufwendig und ökologisch umstritten bzw. nicht mehr zugelassen sind.

Aus den in ORDIAmur gewonnenen Erkenntnissen zur Entstehung der Nachbaukrankheit sollen dringend benötigte Management-Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bodengesundheit abgeleitet werden.

In der ersten Projektförderphase wurde ein Biotest zum Nachweis von Apfelmüdigkeit entwickelt. Als weitere Ergebnisse sind zu nennen: Die Nachbaukrankheit ist immobil und lokal. Die Zusammensetzung der Bodenmikroflora und der Bodenmikrofauna ändert sich in nachbaukrankem Boden strukturell und funktional. An der Apfelpflanze wurden frühe Indikatoren für Bodenmüdigkeit identifiziert, z. B. die Ausbildung der Wurzel.

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein stellt die zentralen Versuchsflächen, führt Prüfungen möglicher Managenmentmaßnahmen unter dem Blickwinkel der baumschulischen Praxis durch und versucht, die Kommunikation an der Schnittstelle Grundlagenforschung und gartenbauliche Praxis zu übernehmen

Mehr Informationen unter: www.ordimamur.de

Ansprechpartner

Klimawandel und Baumsortimente der Zukunft-Stadtgrün 2025

Projekt-Ziel / Erwartete Ergebnisse:

Um klimawandeltolerante, zukunftsfähige Baumarten für Norddeutschland identifizieren zu können, sind Baumarten und Sorten in solchen Klimaregionen zu suchen, die bereits heute über das prognostizierte Klima verfügen. Dazu laufen an vier Standorten in Deutschland bereits seit einigen Jahren gezielte Sichtungen, jedoch bisher nur in gartenbaulichen Versuchsstandorten unter physiologischenOptimalbedingungen.Im Projekt sollen neue Baumarten, die sich in den Versuchseinrichtungen als erfolgreich angeboten haben, in städtischen Realstandorten auf Praxistauglichkeit getestet werden.

Das Projekt wird repräsentative Ergebnisse für ganz Norddeutschland erarbeiten und in Zusammenarbeit mit dem bayerischen Projekt Stadtgrün 2021 repräsentative Informationen für ganz Deutschland und das angrenzende Ausland bereitgestellt.Das EIP-Projekt dient als Anschub und notwendige Basis für ein Vorhaben, das bis zu einer abschließenden Beurteilung der Ergebnisse über insgesamt 10 Jahre laufen muss.

Durchführung / Innovationen / Maßnahmen:

- Im Projekt sollen neue Baumarten, die sich in den Versuchssichtungen als erfolgreich angeboten haben, in städtischen Realstandorten auf Praxistauglichkeit getestet werden. Auf verschiedenen ‚Echtstandorten’ im innerstädtischen Raum soll die Klimawandeltoleranz der Baumarten unter einer Vielzahl vitalitätshemmender Stressfaktoren (unter anderem beengte Baumgrube, eingeschränktes Wurzelwachstum, Bodenverdichtung, Versiegelung, unzureichende Wasserversorgung, blockierter Gasaustausch, Verkehrslast, Hundeurin, Streusalz, extreme Temperatur, Wärmeabstrahlung von Gebäuden auch in der Nacht) geprüft werden.

- Für Norddeutschland, insbesondere für Schleswig-Holstein im Bereich der Westküste, sind zudem der Einfluss der salzhaltigen Luft (Gischt) sowie fast permanent wehender Wind, der die Verdunstung aus dem Boden und die Transpiration über die Blätter erheblich steigert, als Stressoren zu prüfen.

- Es ist vorgesehen, 20 Baumarten und -sorten in den Städten Husum, Kiel und Lübeck zu pflanzen und über einen Zeitraum von 10 Jahren unter Realbedingungen zu beobachten. Erfasst werden Wachstumsparameter der Bäume und phänologische Kenngrößen. Sie werden mit den jeweiligen Klimadaten an den Standorten in Beziehung gesetzt. Im Rahmen von EIP soll die Versuchsanlage und Startphase der ersten drei Jahre realisiert werden (Kauf der Bäume und der notwendigen Messeinrichtungen, ihr Einbau sowie die Durchführung der Bonituren und Messungen an den Bäumen).

Lead Partner:

Service GRÜN-Fördergesellschaft für Baumschulen und Gartenbau in Norddeutschland mbH

Thiensen 16

25373 Ellerhoop

Dr. Frank Schoppa

schoppa@gartenbauverband-nord.de

Ansprechpartner

Einführung und Optimierung eines mobilen, kontinuierlichen Verfahrens zur Bodendämpfung für erdgebundene Baumschulkulturen

Projekt-Ziel / Erwartete Ergebnisse:

Für die Behebung der Echten Bodenmüdigkeit sowie die Bekämpfung der bodenbürtigen Schaderreger und die Abtötung von Unkrautsamen, ist dringlich eine Alternative zu dem chemischen Präparat Basamid zu suchen, die ökologisch, ökonomisch und sozial vertretbarakzeptabel ist.Die OG möchte den Einsatz eines mobilen, kontinuierlichen Dämpfverfahrens in der Praxis erproben. Diesem Verfahren kommt für alle Baumschulgebiete in Europa allergrößte Bedeutung zu. Die Realisierung des Projektes mit dem einzig im Anbaugebiet Kreis Pinneberg zur Verfügung stehenden Prototyp stellt sicher, dass eine schnelle Überprüfung und Anwendung des Verfahrens den hiesigen Erzeugern einen deutlichen technologischen Vorsprung verschaffenwird. Mit dem Projekt wird für die imLand Schleswig-Holstein bedeutsame Baumschulwirtschaft eine ökonomisch tragfähige Alternative geschaffen und zugleich ökologische und soziale Belange der gartenbaulichen Bodenbewirtschaftung signifikant verbessert.

Durchführung / Innovationen / Maßnahmen:

Wie erste Tastversuche zeigen, kann die Anwendung des mobilen kontinuierlichen Dämpfverfahrens bei optimaler Ausführung vergleichbare Kulturbedingungen wie die chemische Behandlung schaffen und die Probleme im Nachbau mit bodenbürtigen Krankheitserregern lösen. Das Verfahren ist ohne Alternative. Das Verfahren befindet sich derzeit noch in der Erprobungsphase Ergebnisse aus anderen Regionen liegen nicht vor, da es nur einen Prototypen des Gerätes gibt. Bei dem neuen Dämpfverfahren wird der Dampf in ca. 10 cm Tiefe bei sehr geringer Fahrgeschwindigkeit in den Boden gedrückt und anschließend der heiße Boden mittels einer Rüttelegge vermischt. Es steht ein Prototyp diesesDämpfgerätes zur Verfügung.

Ziel 2015: Definition der Arbeitsgeschwindigkeit (75 bis 600 m pro Stunde) des Gerätes. Die Arbeitsgeschwindigkeit bestimmt die Wirkungsintensität und den Energieverbrauchbei der Dämpfung. Diese Optimierung ist der erste und wichtigste Aspekt im 1. Jahr.

Ziel 2016: Optimierung der Versuchsdurchführung auf Grundlage der Resultate aus dem Vorjahr mit Schwerpunkt auf Auswirkungen der Bodenart und Bodenfeuchte zumZeitpunkt der Anwendung.

Ziel 2017: Erarbeitung einer Handlungsempfehlung für die energetisch optimale Fahrgeschwindigkeit bei der Freilanddämpfung in Abhängigkeit von der Bodentemperatur und der Feuchtigkeit.

Lead Partner:

Service GRÜN-Fördergesellschaft für Baumschulen und Gartenbau in Norddeutschland mbH

Thiensen 16

25373 Ellerhoop

Dr. Frank Schoppa

schoppa@gartenbauverband-nord.de

Ansprechpartner:

Dr. Heinrich Lösing, Geschäftsführer Versuchs- und Beratungsring für Schleswig-Holstein e.V. (VuB)

Tel.: +49 4120 7068301